【要 約】

中国専利法では、出願に係る発明について新規性の有無を判断する一つの要件として、「抵触出願」が規定される。これは、日本の拡大先願制度に似たようなものであり、各国の特許法で規定されている。ただし、抵触出願となるか否かの判断基準について、国によってかなりの違いがあるので、実務上、自国の特許法に従って抵触出願とならないものが、他国で抵触出願として認められ、後に提出した出願がこの抵触出願の存在により権利化できない場合がある。本稿では、中国における抵触出願制度のポイント、主要国の抵触出願判断の相違点を整理し、さらに、中国における抵触出願判断の注意点を事例に基づいて紹介するとともに、抵触出願への実務上の対応について提言を試みた。

【目次】

目次

1. 抵触出願について

2. 抵触出願の成立要件

(1) 形式的要件

(2) 実質的要件

3. 主要国の抵触出願制度との比較

(1) 米国

(2) 欧州

(3) 日本

4. 事例から見る中国における抵触出願判断の注意点

(1) 自己抵触

(2) 優先権主張成立できないことによる抵触

(3) 実質的な同一内容の判断

5. おわりに

【本文】

1.抵触出願について

専利権が付与されるための最も根本的な実質要件の一つとして、新規性に関する内容が中国専利法第22条第2項に規定されている。すなわち、「新規性とは、当該特許又は実用新案が先行技術に属さないこと、また、いかなる組織又は個人が同様の特許又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願し、かつ出願日以後(出願日を含む)に公開された専利出願書類又は公告された専利書類に記載されないことを指す。」

第22条第5項では、さらに、「先行技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られる技術である」と定義付けられている。

第22条第2項の前半では、新規性判断の本質は、出願に係る発明が先行技術であるか、すなわち、当該発明が出願日の前に公知になったかを判断する旨が規定されている。また、第22条第2項の後半では、先行技術以外に、新規性を否定できる特殊なもの、「抵触出願」というものが規定される。

「抵触出願」について、中国の「専利審査指南」では、より具体的に定義づけられている。「審査指南」第2部分第3章2.2に記載の通り、「同様の特許又は実用新案について、いかなる組織又は個人により出願日前に専利局に提出し、かつ出願日以後(出願日を含む)に公開された専利出願、若しくは公告された専利があれば、当該出願日に提出した出願の新規性を損なう」。このような出願日の前に出願し、出願日の後に公開されたもの(以下、先願という)は、出願日に出願した出願(以下、後願という)の「抵触出願」という。

専利法の規定からわかるように、「抵触出願」は、新規性に関する1つの判断基準であるが、抵触出願に記載した内容は先行技術ではない。そのため、進歩性を判断する際に抵触出願を考慮することができない。

2.抵触出願の成立要件

抵触出願の定義により、下記要件を満たせば抵触出願になることが分かる。

(1) 形式的要件

・「時間性」要件

先願は、後願の出願日より前に出願され、かつ後願の出願日以後(出願日を含む)に公開されること。

・「空間性」要件

先願も後願も、中国専利局に出願した専利出願であること。

・「主体性」要件

中国専利法の第3次改正の前に、他人による先願しか抵触出願とならなかったが、2009年10月1日から施行された第3次改正専利法によると、抵触出願に係る主体への制限が廃止され、抵触出願の主体範囲が「いかなる組織又は個人」まで拡大され、つまり自己抵触が認められるようになった。

(2)実質的要件

先願と後願の内容は、同一または実質的に同一であるが必要である。

抵触出願は新規性の判断基準の1つであるため、中国のプラクティスにおいて、抵触出願に対する新規性の判断基準は、先行技術に対する新規性の判断基準に完全に従うことである。

具体的に、先願は後願の抵触出願になるか否かを判断する際、後願の請求項にかかる発明を、先願の明細書や図面などを含めた全体的な記載内容と比較する。また、この比較を行う際に、技術内容に関する記載が完全に同じではない場合でも、上位概念と下位概念の関係、慣用技術の転換、内在的な開示内容なども考慮し、実質的に同一発明であると判断される可能性がある。

3. 主要国の抵触出願制度との比較

抵触出願という制度は、国により呼び方が違うが、ほぼ全ての主要国に存在している。以下、米、欧、日の関連制度の要点を簡単に説明し、中国の抵触出願制度と比較する。

(1)米国

米国では、米国特許改正法(AIA)に基づく2011年法改正により先発明者主義を先願主義へと移行するようになったが、抵触出願について、旧法(Pre-AIA)と大体同じように先行技術としての地位が認められる。すなわち、AIA 102条および103条(35 USC § 102, 103)の規定により、抵触出願は、新規性だけでなく進歩性の引例にもなり得る。ただ、先願主義への移行に伴い、新規性・進歩性判断の基準時点としては、発明時から、有効出願日へと改正された。

また、AIAの規定によると、米国を指定したPCT出願であって国際公開されたものであれば、米国への国内移行を行わなくても、抵触出願であり得る。つまり、米国の抵触出願制度において、米国へ国内移行しないPCT出願も、抵触出願に該当する可能性がある。

(2) 欧州

欧州特許条約(EPC)においては、抵触出願についての規定がある。具体的には、抵触出願は、EPC 54条による先行技術に含まれているが、進歩性を否定するものとならない(EPC 56条)。よって、抵触出願が果たした役割は、中国とほぼ同じである。

なお、抵触出願の成立を判断する際に、EPCでは中国の実質的同一との基準とは異なり、「photographic novelty」との基準を採用している。すなわち、抵触出願を回避するには、先願と後願に僅かな違いがあれば良い。この点から見ると、EPCの規定は出願人にとってより有利である。

(3) 日本

日本では、新規性・進歩性の規定と並行し、拡大先願について特許法第29条の2が規定しており、法的地位が拡大された先願を意味する。この種の文献は、従来技術ではなく、審査対象出願と実質的に同一かどうかの判断のみに適用され、進歩性の判断には適用できない。

また、日本でも、中国と同じように、実質的な同一との判断基準を採っている。

抵触出願について、各国の規定の共通点・相違点を表1にまとめる。

|

|

中国 |

米国 |

欧州 |

日本 |

|

関連条項 |

専利法 第22条第2項 |

AIA 35USC § 102(a)(2) |

EPC 54 (3) |

特許法 29条の2 |

|

自己抵触 |

有り |

無し |

有り |

無し |

|

新規性の判断 |

可 |

可 |

可 |

可 |

|

判断基準 |

実質的同一 |

実質的同一 |

同一 |

実質的同一 |

|

先行技術としての地位 |

無し |

有り |

有り |

無し |

|

進歩性の判断 |

不可 |

可 |

不可 |

不可 |

表1 抵触出願制度に関する各国比較

この表1から分かるように、抵触出願の認定について、中国専利法においては、自分の先願が後願に対して抵触出願としての適格性を有しており、しかも先願、後願の内容が実質的に同一と認められれば抵触が発生するため、後願について補正により新規性の要件を満たすことが多少難しくなる。この点からみて、中国の抵触出願に関する規定は、欧州、米国や日本よりも出願人にとって厳しいものである。

4.事例から見る中国における抵触出願判断の注意点

各国では抵触出願の判断に差異があるため、外国基礎出願に基づいて中国へ出願する際に抵触出願の存在により権利化できないケースがある。以下、具体的な事例に基づいて、中国における抵触出願判断の注意点を説明する。

(1)自己抵触

米国または日本の特許法により、先願と後願の出願人が同じであれば、先願は後願に対して抵触出願とならないが、中国ではそのような規定がなく、「自己抵触」が発生可能である。

例えば、出願人が関連性の高い発明について、中国以外の特許庁へ次々出願し、これら先願、後願に基づいて優先権をそれぞれ主張して中国で複数の特許出願をする場合、後に提出する中国出願は、自分の先に提出した中国出願の公開により新規性が否定される可能性がある。

復審決定第162126号事件[1]は、自己抵触の一例として挙げられる。

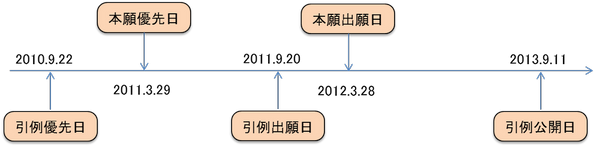

当該復審決定に係る特許出願(以下「本願」という)は、出願日が2012年3月28日であり、2011年3月29日に出願した米国出願に基づいて優先権を主張した。審査官が同じ出願人よる中国出願を引例として引用した。この引例は、中国において本願より先に出願(2011年9月20日に出願)され、2010年9月22日に出願した米国出願に基づいて優先権を主張した。この引例は、2013年9月11日に公開された。引例の明細書には、本願各請求項に係る発明が開示されている。

本願と引例との時系列は以下の通りである。

【図1】復審決定第162126号における本願と引例との時系列

中国専利法によれば、新規性および進歩性を判断する際に、優先日があればその優先日をもとにして判断する。

本件では、引例の優先日が本願の優先日より前であり、かつ引例の公開日が本願の優先日より後であるため、抵触出願に関する形式的要件を満たす。加えて、本願と引例は、同一の出願人による関連出願群に含まれるものなので、技術的内容が密接に関連し、引例の明細書には本願各請求項に係る発明のおおよその内容が開示されている。そのため、抵触出願に関する実質的要件も満たす。

これにより、審査官は、この引例は本願に対する抵触出願と認定し、拒絶査定をした。この拒絶理由を解消するため、出願人は本願の請求項を何度も補正し、引例とは実質的に異なる発明を作り上げた後、本願は、ようやく特許査定となった。

この事例は、中米間の抵触出願制度の相違を意識しないため、自己抵触が発生した例だが、手続き上のミスによって自己抵触が起きてしまう場合もある。

例えば、出願人は、自己抵触にならないように同じ内容の出願を意図的に同日に提出したが、ある手続き上のミスにより異なる出願日が付与されたゆえ抵触出願の問題が発生することがある。無効決定第23449号事件[2]は、そのような事例である。

2011年1月13日に出願人が同じ内容の特許と実用新案を特実併願として出願した後、出願日が2011年1月13日である受理通知書がそれぞれ発行された。しかし、出願人は、実用新案出願を提出する際に、出願書類に図面漏れがあったので、補正通知書が発行された。そして、2011年7月11日に、出願人は実用新案出願の補正通知書に応答し、漏れた図面を揃えて専利局に提出した。

中国専利法実施細則第40条の規定により、出願人が図面を補足提出した場合、この補足図面の提出日を出願日とする。そのため、専利局は、当該実用新案の出願日は補正を行った日である2011年7月11日とされた旨の「出願日再確定通知書」を発行した。

一方、特許出願について、元の提出日である2011年1月13日を出願日とされ、さらに、2011年9月7日に公開された。そのため、特許出願は当該実用新案出願の抵触出願となってしまった。中国では実用新案について実体審査がなく、この実用新案はそのまま登録したが、その後、第3者により抵触出願による新規性欠如の無効理由で無効にされた。

(2)優先権主張成立できないことによる抵触出願

上記のように、中国専利法の規定により、優先日があればその優先日をもとにして新規性および進歩性を判断する。

抵触出願に関する判断には、優先権のことが絡めばより複雑になっており、優先権主張が成立できないことによって抵触出願が発生する場合がある。

優先権主張について、中国専利法第29条の規定により、出願人が特許または実用新案を外国で初めて出願した日から12カ月以内に、中国で再び同様の主題について出願する場合、優先権を受けることができる。

通常、引例の公開日は審査対象となった出願の優先日より先立っていれば、審査官は、その審査対象出願について優先権主張が成立かどうかを判断する必要がない。ただし、①引例の公開日が審査対象出願の優先日と出願日との間に介在する場合、または、②中国先願の出願日若しくは優先日が、審査対象出願の優先日から出願日までの間であり、公開日が審査対象出願の出願日より後である場合、審査対象出願について優先権主張が成立するかどうかを審査しなければならない。

審査対象出願の優先権主張が成立しないと認定されたら、新規性の判断時点は、審査対象出願の中国での出願日となってしまい、上記①の場合では、引例は先行技術となり、上記②の場合では、中国先願は抵触出願となる。これは出願人にとって非常に不利な状況である。

復審決定第65740号事件[3]は優先権主張が成立できないことにより抵触出願が発生した事例である。

出願人は、中国専利局に出願し、US60/462112とUS60/484476と米国の2つ出願を基礎として優先権主張をした。審査対象出願の独立請求項には、「光学アセンブリ」との技術要件が記載されている。そして、この「光学アセンブリ」に対応する技術要件として、優先権基礎出願では、それぞれ、「投影レンズ」や「レンズ」が記載されている。審査官は、「光学アセンブリ」は上位概念であり、その技術的範囲は「投影レンズ」や「レンズ」より明らかに広げた。そのため、審査対象出願の独立項に係る発明が、優先権基礎出願から直接、疑義無く確定できるものではないと認定した。よって、該審査対象出願について、優先権主張が認められないと判断した。

このように、審査対象出願についての新規性の判断時点は、優先日から、実際の出願日(2004年3月29日)へと変更された。

本件の引例1は、優先日が審査対象出願の優先日と出願日の間であり、かつ公開日が審査対象出願の出願日より後であるもので、発明内容もほぼ同じであるため、該審査対象出願の抵触出願として引用された。

出願人は、この拒絶理由を解消するため、審査対象出願の請求項における表現や用語を優先権基礎出願に一致させるように請求項の補正を繰り返し行った結果、ようやく優先権主張が認められることになった。そのため、新規性判断時点は再び審査対象出願の優先日に変更し、本件の引例1は、優先日が審査対象出願の優先日より後であるため、抵触出願とならない。

この事例からわかるように、中国では優先権主張が成立かどうかを判断する際に、審査対象出願の各請求項にかかる発明が優先権基礎出願に明確に記載されるかどうかを厳しく審査する。審査指南によれば、明確に記載されるとは、「直接、疑義なく確定できる」ということであり、請求項には、優先権基礎出願から直接、疑義なく確定できない内容があれば、かかる請求項の優先権主張が成立できないと判断される[4]。

また、PCT出願について特に注意すべきは、中国専利局はPCT条約とPCT条約に基づく規則の一部の規定を留保するため、中国国家段階に移行した後、国際段階で主張した優先権は成立しない場合がある。

例えば、中国専利局は指定官庁として、PCT条約に基づく規則の49の3.2について留保し、国際段階で回復した優先権(国際出願日が優先日より12ヶ月以降であり、14ヶ月以内である)を認めないため、中国国家段階に移行する出願について、優先権主張の効果が発生しない[5]。

また、中国専利局は、PCT条約に基づく規則にある「引用による補充」の規定についても留保する。PCT出願は優先権基礎出願を引用することにより漏れた項目を追加すれば、中国に移行する際に、国際出願日を保留することができず、中国での出願日を改めて確定することになる。もし、この改めて確定した中国出願日は12ヶ月の優先権期限を超えれば、優先権主張がされないとみなされる[6]。

(3)実質的な同一内容の判断

中国では、先願は抵触出願かどうかを判断する際に、先願明細書に記載した内容と後願の請求項にかかる発明とが実質的に同一かどうかの基準が適用されている。後願の請求項と先願とは、発明について文字上の表現において違いがあっても、この違いが慣用技術の直接的な転換や、ただの上位概念・下位概念の関係であると認められると、後願は先願により新規性を欠くと判断される。また、請求項の技術要件が明確に先願明細書に記載されていないとしても、その技術内容が先願に内在的に記載されると認定されれば、先願は抵触出願として判断される可能性もある。

復審決定第98307号事件[7]において、合議体は、本件の引例1に基づいて審査対象出願の請求項1の新規性を否定した。主な理由は、本件の引例1には具体的な構成を有する反応器が開示されるため、請求項1に限定した一般的な反応器にかかる発明は、この具体的な技術内容の公開により新規性がないということだ。

請求項1に係る発明は、ディーゼルの気液向流式水素化方法に関するものであり、1つの構成要件として「下部反応領域から上部反応領域にかけて径だけが漸増する反応器」と限定された。これに対し、本件の引例1では、「反応器は、下部反応領域から上部反応領域にかけて径が漸増するとともに、少なくとも一つの反応領域の境界における径変化部に液溜め領域が設けられ、液溜め領域の底部または側部にラインが設けられる」との内容が開示されている。出願人は、請求項1にかかる反応器は下部反応領域から上部反応領域にかけて径だけが漸増するので、本件の引例1の反応領域の境界に液溜め領域が設けられた反応器の構成と異なり、同一発明ではないと主張したが、合議体は、本件の引例1に開示した反応器の構成は確かに請求項1に係る発明と相違点が存在するが、この相違点は、請求項には一般的な反応器が限定され、本件の引例1にはより具体的な反応器の構成が開示されることのみを意味し、この引例1の具体的な概念の開示により請求項における一般的な概念で限定される発明の新規性を否定できると認定した。

本件の引例1は、出願日が審査対象出願の出願日より前であり、公開日がこの出願の出願日より後であるため、この出願の請求項1に係る発明に対して抵触出願となった。よって、審査対象出願の請求項1は、本件の引例1に対して新規性を有しないと判断された。

これでわかるように、中国では、抵触出願による新規性欠如の拒絶理由を受けた場合、請求項の補正内容は、抵触出願の開示内容と実質的な差異がつけられなければ、この拒絶理由を解消するのが難しい。

5.おわりに

以上のように、抵触出願の判断について、中国では、他国と同じように、形式的要件と実質的要件の両方が必要であり、形式的要件について、時間性要件と空間性要件が同時に満たされなければならない。

しかし、各要件の適用について、中国は主要国の中で最も厳しいもので、外国出願を基礎としての優先権主張を伴って中国へ出願するとき、抵触出願への対応策を検討する必要がある。具体的に、下記のことを提案する。

① 1つの発明群に属する複数の関連発明についてそれぞれ出願する際に、明細書作成の負担を軽減するため、各明細書の基本的な内容が類似する可能性がある。その際、中国へ出願する場合の自己抵触を防ぐため、自国(第1国)で個別出願として出願するとき、なるべく出願日を一致させておく。

② 第1国における出願日の統一が難しい場合、中国へ出願するとき、例えば、複数の基礎出願をまとめて一つの出願に統合し、複数の優先権主張をして出願することが考えられる。

③ 複数の基礎出願の統合も難しい場合、発明についてより全面的に説明する一つの基礎出願だけに基づいて中国へ出願すればよい。内容が密接に関連する中国出願がすでに提出されている場合、それらの先願が公開されなければ、自己抵触となりうる出願の取下げが可能である。

④ 優先権主張の場合、この優先権主張が中国で成立できるかどうかを事前に確認したほうが良い。具体的に、中国出願の請求項にかかった発明内容は明確に基礎出願に記載したか、基礎出願はかかる発明を記載する最初の出願であるか、PCT出願について、国際段階の優先権主張が中国国家段階でも有効であるか、などのことを考慮すれば良い。

⑤ 実体審査段階で、審査官が抵触出願という理由で新規性欠如を指摘した場合、抵触出願との実質的差異が出るように、審査対象出願の請求項について実質的な補正を行う必要がある。

ただ、中国では、補正による新規事項追加(専利法第33条)に関する審査もかなり厳しいので、請求項の補正がなるべく明細書の記載内容に基づいて行う必要がある。

注:本文は、パテント誌2021年(74巻)1月号56-61頁に掲載したものである。

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3726

なお、2020年11月27日に意見募集となった専利法実施細則改正案では、優先権の回復及び引用による補充に対する留保を撤回するような改正が行われる。この改正案が可決すれば、本文に書かれたPCT条約規定の留保による優先権問題が解消できる。