専利法(本文でいう専利は、特許、実用新案、意匠の3者が含まれるものである)における職務発明制度は、職務発明及びそれに基づく専利権の帰属や処分などに関わる制度として、発明者の利益、企業の利益、発明者の積極性と企業の競争力に影響を与えるだけではなく、一国の科学研究能力、技術発展レベル及び経済的な実力などにも結びつけることがあり、国のコア競争力を反映できる。なお、職務発明に関する規定も専利法の重要な構成部分である。

第4回目改正中国専利法は2021年6月1日から施行され、職務発明に関する条項も改正されている。以下、これについて具体的に紹介する。

1.具体的な改正内容

① 改正専利法第6条には、元専利法第6条のもとに、「当該単位は、関連する発明創造の実施と活用を促進するよう、その職務発明創造の専利出願権や専利権を法により処置することができる」という内容を追加している。

② 改正専利法第15条には、元専利法第16条のもとに、「国は、発明者又は創作者がイノベーションによる収益を合理的に共有できるよう、専利権が付与された単位が株式、株式オプション、配当等の方式を通じて財産権による激励を実施することを推奨する」という内容を追加している。

上記改正の目的は、単位(すなわち事業体)とその研究開発者のイノベーションへの意欲を引き出し、専利の実施と活用を促進し、実務で有効と確認されたやり方を法規範として正式に規定されることである。

2.改正の背景

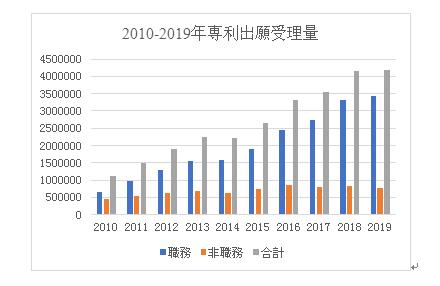

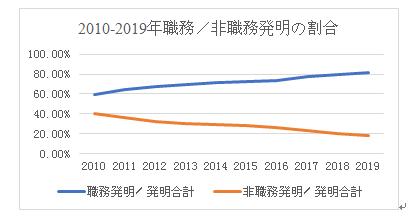

以前の専利法改正とは異なり、第4回目の専利法改正は、中国の専利出願件数が大幅に増加し、知的財産権に対する国民の意識が明らかに強化されたことを背景に行われた。2019年、中国のPCT出願件数は世界第一位となり1、そのうち職務発明が占める割合も明らかに増加している。国家知識産権局の下記データから、この傾向が明らかにみられる。

【図1】中国専利出願受理量の推移2

【図2】職務発明、非職務発明の割合の推移2

しかし、先進国と比べ、中国では、例えば、専利技術の転化率が低くて、実施ライセンスの需給情報が充足ではなく、技術転化サービス体制が完備ではないなどの問題点もある。

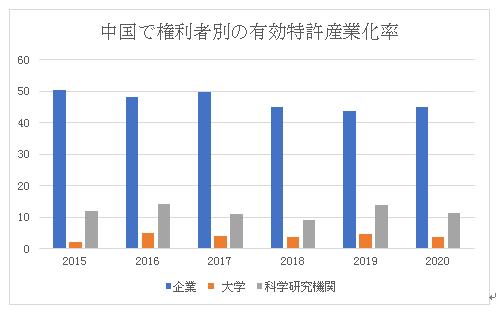

国家知識産権局が発表した「2020年中国専利調査報告」3により、2015年から2018年まで、有効特許の産業化率は全体的に安定してきたが、2018年には32.3%までに減少し、2019年から2020年まで持続的に回復し、2020年の有効特許の産業化率は34.7%になっておる。このデータから見ると、中国の有効特許の産業化率は、近年上昇傾向であるが、まだ、低い水準になっている。(有効特許の産業化率とは、権利者は実際の製品を製造し市場に投入するために利用した特許件数と権利者が持っている有効特許の総件数との比率。)

【図3】中国での有効特許の産業化率3

権利者別に見ると、2020年に企業の有効特許産業化率は44.9%で、大学の有効特許産業化率は3.8%で、科学研究機関の有効特許産業化率は11.3%である。

【图4】中国で権利者別の有効特許産業化率3

以上からわかるように、現在の状況では、出願件数のかわりに、出願の品質、有効専利の件数や専利技術成果の転移・転化が新たな注目点となっている。技術成果の移転と転化を促進するために、国と各省・市は相次いで一連の法律法規を制定した。「科学技術成果転化促進法」、「科学技術成果転化促進法」の実施に関する若干の規定、および各省・市が制定した「科学技術成果転化促進条例」などは、これら法律法規の一例である。今回の専利法改正は、専利技術の転化と実施に注目し、その他の法律法規とともに国のイノベーション能力向上に寄与することが期待される。

3.職務発明に関する改正内容についての解読

① 改正専利法第6条についての解読

上記統計データにより、大学は権利者として、その専利の産業化率は、他の権利者と比べて非常に低いことが分かった。改正専利法第6条によれば、大学は職務発明による専利の権利者としてその専利に対する処置権が与えられる。これにより、大学の専利産業化率と実施率の向上に積極的な役割を果たすことが期待できる。

専利法の規定により、大学は大学における職務発明の権利者である。しかし、国の規定により、国立大学における職務発明は国有資産管理の範囲に属すし、大学はこの職務発明を処分する際に、他の国有資産のように決められる手続きを履行しなければならない。このような規定によって、大学における職務発明を実際の製品に転化する時、複雑な審査手続きと長すぎる審査時間を経なければならないので、大学における科学研究成果の市場化が妨げられた。

上記の問題を解決するために、各地方で公布された科学技術の成果転化を促進する法律法規では、対応措置を打ち出している。例えば、2017年に施行された「広東省による科学技術成果転化促進条例」4の第9条において、「本省の財政的資金を利用して設立された大学、科学技術研究開発機構は、保有する科学技術の成果に対して自主的な処分権を有し、成果の実施、譲渡、ライセンス又は現物出資などの事項を自主的に決定することができる。国の秘密、国家の安全に関する場合以外、関連主管部門は審査または登録を行わない」と規定した。

改正専利法第6条における「当該単位は、関連する発明創造の実施と活用を促進するよう、その職務発明創造の専利出願権や専利権を法により処置することができる。」という内容は、大学、科学研究機関等の、職務発明の所有権を持ちながら国有資産管理を受けている単位にとって、単位自身が職務発明創造に対する自主的な処分権を持っていることが強調されている。これにより、政府の過度な介入を減らすことができ、大学及び職務発明者にとって、審査手続きの煩雑さと国有資産の流失に関する後顧の憂いを取り除くことができるので、大学と教師の研究意欲を高め、発明成果の市場化を促進することが期待される。

② 改正専利法第15条についての解読

改正専利法第15条によって職務発明者への報酬方式の多様化を推奨することにより特に中小企業やベンチャー企業に自主権が与えられ、これら企業にとって有利であり、企業が職務発明の発明者に対して奨励金・報酬金を支払う方法が時代と共に進んでいる。

多くのベンチャー企業はイノベーションがその原動力となっている。これらの企業は一般的に規模が小さく、現金が不足なので、大手企業のように職務発明の発明者に多額の現金報酬を与えて研究開発活動を奨励するのは現実的ではない。しかし、このような企業は、資本市場の支持に伴って、良好な発展の見通しがある。そのため、財産権による激励の方式を通じて、中小企業、特にベンチャー企業にとって、専利技術の実施と初期運営による負担を軽減することができる。この条項は強制的な規定ではないが、明確な立法指向がある。

実際的に、株式報酬のかたちで職務発明者を奨励する例が多く出てきた。このような奨励方法は地方法規に認可されたケースもある。例えば、「広東省による科学技術成果転化促進条例」4の第38条において、「企業が科学技術の成果転化に関する奨励メカニズムを確立し、改善することを推奨する。科学技術の成果の転化に重要な貢献をした関係者に対して、企業は新製品の販売の歩合給または株式、株式オプションなどの形式で奨励してもよい」と規定した。

そのため、改正専利法第15条の内容は、実務上すでに有効と認めた有益な試みを法律的に承認し、企業が職務発明への奨励を行うことに大きな余地を与えるものである。

4.まとめ

第4回目改正専利法第6条によれば、単位に職務発明に関わる専利出願権や専利権を処分する権利を与え、単位が専利技術の産業転化を行うことに保障と便利を提供している。それと共に、改正専利法第15条によれば、職務発明の発明者の権利を保護するために企業が多様の方法を採用して発明者を奨励し、発明者の権益に対する保護力をさらに強化し、権利者となる企業の権利と責任のバランスを体現した。このような専利法の改正は、企業に属する発明創造の有効な産業転化を促進するだけではなく、より多くの発明創造を創造する原動力を生み出すように発明者に相応の奨励・報酬を与え、イノベーションの好循環を形成する。また、今回職務発明に関する改正内容は、中国における知的財産権保護の新たな動きに対応し、近年現れた新たな課題を解決するための新しい対策が反映される。これにより、職務発明制度を改善し、知的財産権法律体系の整備に役立つこともある。

参考資料:

1. 中国知識産権報2020年04月08日報道

2. 国家知識産権局の公式サイトにおける報道

3. 国家知識産権局による2020年中国専利調査報告

4. 広東省による科学技術成果転化促進条例