一、背景

キラリティとは、有機化学分野における一般的な立体異性体の形式である。キラリティを有する二つの立体異性体は、相互に鏡像異性体と成す。二つの鏡像異性体同士は、異なる光学的性質、物理的性質及び化学的性質を有するのみならず、異なる生物活性を有する。これにより、対応するラセミ体は生物の体内において常に異なる経路で吸収され、異なる生理活性と毒性作用をもたらし、ひいては有害反応を引き起こす恐れがある。上述したラセミ体を使用して作製された薬物による有害反応を低減できるため、光学純分子からなるキラル薬物は、国際的な薬物市場において主流な発展方向になりつつある。キラル薬物の特許権に関して、そこに見込まれる経済的な利益及び社会的な影響は非常に大きいので、その新規性及び進歩性をいかに正確に把握するかはとても重要なことである[1]、[2]。

ところが、中国の「特許法」及び「特許審査指南」においては、キラル化合物の新規性及び進歩性の審査について明確な指導意見がなされていない。

これに対して、一部の審査官は以下のような意見を唱えている。即ち、現在の審査過程では、分子構造に一つのキラル中心を含む薬物分子について、従来技術では当該化合物のラセミ体が開示されているのであれば、当業者が慣用の技術手段を利用して、必然的にd-異性体及びl-異性体を分割して得られることが考えられている。よって、当業者が従来技術に基づいてその鏡像異性体を得ることができないことが出願人に証明できなければ、当該鏡像異性体は新規性を有しないと判定されることになる[1]、[2]。

つまり、薬物のラセミ体が既知である場合、キラル薬物の鏡像異性体そのものの新規性は厳しい状況にあると考えてよい。このとき、キラル薬物の鏡像異性体の製薬用途を権利化することは、適切な選択肢となっている。

これに対して、中国最高裁判所知的財産権法廷は2021年に、キラル薬物の鏡像異性体の製薬用途に係る特許権の紛争を審議し判決した。当該案件では、無効請求人は2018年4月に本件特許CN200510068478.9に対して無効審判請求を提出した。無効審判部は審議を経て、2018年12月に特許権の効力を維持する審決を下した。無効請求人は当該審決に不服し、訴訟を提起した。北京知的財産裁判所は審議を経て、2020年6月に第一審の判決を下し、上記審決を取消した。特許権者は当該判決に不服して上訴した。最高裁判所知的財産権法廷は審議を経て、2021年12月に第二審の判決を下し、第一審の判決を取消して特許権の効力を維持した[3]〜[5]。

当該案件の判決結果は「無効審判→第一審→第二審」という審理段階において二回逆転した。つまり、現段階では、キラル薬物の鏡像異性体の製薬用途に対する判定にはまだ大きな争点がある。当該争点に対して、最高裁判所は第二審の判決において明確な指導意見を与えている。

本文では、当該案件を紹介することを通して、現段階でキラル薬物の鏡像異性体の製薬用途の進歩性に対する判定論理について整理し、今後同じような案件にとって参考となることを図る。

二、案件

1、基本の情報

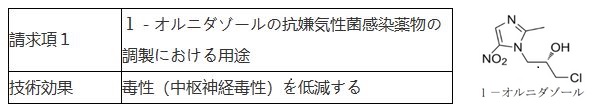

(1-1)本件特許(CN200510068478.9)について

(1-2)無効請求人側について

重要な証拠

|

証拠1 (主な引例) |

オルニダゾールのラセミ体が開示されており、 オルニダゾールが抗嫌気性菌作用を有し、神経毒性を有することが提示されている |

|

証拠2 |

分割しl-オルニダゾールを得る方法が開示されており、 生物活性試験中であることが記載されており、もし活性的な鏡像異性体を用いれば、使用量を半分減らすことが可能であることが提示されている |

無効請求人の主張

|

主張 |

従来技術において技術的示唆があり、予測できないほどの技術的効果を有しない |

|

|

理由 |

1 |

証拠1及び証拠2は、オルニダゾールの単一鏡像異性体を抗嫌気性菌感染治療に用いるという技術的示唆を与えている |

|

|

2 |

証拠3及び証拠4は、キラル薬物の研究開発がすでに薬物研究の注目点及び必然的な発展方向となっていることを示している |

|

|

3 |

アメリカFDA及び中国SFDAの関連規定によれば、ラセミ体薬物について鏡像異性体の生物活性及び毒性の研究データの提供が求められている |

|

|

4 |

本発明のデータによれば、毒性を低減する効果とその幅はいずれも合理的な予測の範囲を超えていない |

(1-3)特許権者側について

重要な証拠

|

反証3 |

ニトロイミダゾール系薬物の治療活性と副作用は全体的に類似していることが開示されている |

|

反証8 |

ニトロイミダゾール系薬物の側鎖構造の変化によって性質の相違を招くことが開示されている |

|

反証9 |

l-及びd-オルニダゾールがラット精子に対する毒性はほぼ同等であることが開示されている |

|

反証12 |

l-、d-、及びラセミ体のオルニダゾールの活性は著しい相違がないことが開示されている |

特許権者の主張

|

主張 |

非自明性を有する |

|

|

理由 |

1 |

反証3と反証8は、現在の認識ではオルニダゾールの毒性とキラリティとが関連しないこと、及び現在の研究開発ではキラリティを導入して毒性を低減させる研究方向が含まないことを示している |

|

|

2 |

反証9と反証12は、現在の予期ではオルニダゾールの鏡像異性体の毒性、活性がほぼ同等であることを示している |

|

|

3 |

証拠1は、神経毒性は一時的な現象に過ぎず、毒性が低いことが開示されている |

|

|

4 |

証拠2は、活性的な鏡像異性体を使用することで使用量を半分減らす状況のみ言及し、毒性に関する研究について言及していない |

|

|

5 |

証拠3は、鏡像異性体は活性及び毒性などにおいて大きな差異があるため、キラリティと毒性の関連性が予測できないことを示している |

2、判決の結果

(2-1)無効審判について[3]

|

相違点 |

ラセミ体の代わりにl-オルニダゾールを用いる |

|

課題 |

毒性が低減された抗嫌気性菌感染の用途 |

|

技術的示唆 |

従来技術において鏡像異性体を用いて毒性を低減させるという技術的示唆がない |

|

判定論理 |

三段論法に基づいて非自明性を有すると判定する |

|

審決 |

進歩性を有し、特許権の効力を維持する |

(2-2)第一審の判決について[4]

|

相違点 |

上に同じ |

|

課題 |

明確ではない |

|

技術的示唆 |

証拠2には、単一鏡像異性体を抗菌用途に用いる技術的示唆がある |

|

予測できないほどの技術効果 |

鏡像異性体を検証するときにその安全性が必然的に測定されるため、その結果は予測できる |

|

判定論理 |

従来技術では技術的示唆があり、予測できないほどの技術効果を有しない |

|

判決 |

進歩性を有しなく、無効審判の審決を取消す |

(2-3)第二審の判決について[5]

|

相違点 |

上に同じ |

|

課題 |

毒性が低減された抗嫌気性菌感染の用途に明確する |

|

技術的示唆 |

従来技術には一般的な研究方向のみ存在し、鏡像異性体を用いて毒性を低減させるという技術的示唆が存在しないことを認定する |

|

判定論理 |

三段論法に基づいて非自明性を有すると判定する |

|

判決 |

進歩性を有し、第一審の判決を取消す |

3、分析と考察

上記説明によれば、無効請求人側は、「技術的示唆があり+予測できないほどの技術効果を有しない」を主張することで進歩性を否定していた。この主張は、第一審の裁判所の支持を得た。一方、特許権者側は、三段論法に基づいて「非自明性を有する」を主張することで、進歩性を構築した。この主張は審判部により支持され、最高裁判所からも最終的認可を得た。

上記から分かるように、キラル薬物の鏡像異性体の製薬用途の進歩性について判断するとき、双方は明らかに異なる判定論理を採用している。一方は、「三段論法に基づいて非自明性を有するかどうかを判定する」ことである。これは一般的な化合物の進歩性に対する判定論理でもある。もう一方は、「技術的示唆があるかどうか、予測できないほどの技術効果を有するかどうかを判定する」ことである。これは、キラル薬物の鏡像異性体に対する進歩性の特別な判定論理である。

当該特別な判定論理に関しては、一部の審査官が発表した文章においても紹介と議論がなされてきた。しかも、審判部自体も本案件の第一審の裁判所と同じような観点を示したことがある。即ち、「従来技術では、ある化合物のラセミ体がすでに開示されている場合、もし当該化合物が一つのキラル中心のみ有し、当該ラセミ体合物の分割は当業者にとって慣用の技術手段に属し、且つ当業者は当該化合物を分割することでより優れた活性を発現する鏡像異性体を求める動機付けがあれば、鏡像異性体がラセミ体に対してより優れた活性を発現しても、当該鏡像異性体化合物は依然として進歩性を有しない。」[1]、[2]、[6]

当該特別な判定論理は、以下の考慮に基づく。

1、薬物のキラリティが活性または毒性の相違をもたらすことは、本分野の公知常識に属する。

2、当業者は鏡像異性体を分割してさらに研究する強い動機づけがある。

3、単一キラル中心と作用の相違との組み合わせは限られており、例えば、以下の表に示す。

|

相違点 |

課題 |

|

d-体、 l-体 |

活性を高める |

|

毒性を低減する |

|

|

相補作用を提供する |

|

|

相反作用を提供する |

|

|

異なる作用を提供する |

よって、当該特別な判定論理では、当業者は通常単一キラル中心を有する薬物について鏡像異性体の作用の差異を研究する動機づけがあり、それにつれて非自明性は比較的に弱くなるため、予測できないほどの技術効果を実現させたときにのみ、進歩性を有することになる。

即ち、当該判定論理では、単一キラル中心を有する薬物の非自明性に対する検討が蔑ろにされている一方、その技術効果に対して非常に厳しい要求を出している。

このような判定論理に基づき、第一審の裁判所は判決において以下の点を強調している。即ち、オルニダゾールが一つのキラル中心のみを有する;オルニダゾールの単一鏡像異性体の分割方法が既知である;分割して得られる単一鏡像異性体を続いて研究開発する動機づけがある;オルニダゾールが中枢神経毒性を有することが既知である;且つ、本件特許における毒性の相違は四つのビーグル犬の動物実験の観察結果の量においてのみ発現している。よって、第一審の裁判所は、従来技術において技術的示唆があり、且つ予測できないほどの技術効果を有しないので、進歩性を有しないと認定した。

このような判定論理は、出発点及び歴史的判例からみれば、一定の合理性を有するものであるが、第二審の裁判所はこれを修正した。

具体的に、第二審の裁判所は、上記のような判定論理を採用せずに(課題を一旦おいた状態で技術的示唆と技術効果を直接評価すること)、まず三段論法に厳格に則って、相違点と課題を明確にした上で、技術的示唆を正確に評価し、本件特許の非自明性に対して評価した。とりわけ、第二審の裁判所は、相違点と課題を明確にした上で、技術的示唆に対して以下のように詳しく述べている。

***

証拠2は、鏡像異性体の活性を測定する研究方向を教示しているが、鏡像異性体の毒性を測定する研究方向について教示していない。この場合、以下の二つの状況が想定される。即ち、状況①:l-、d-オルニダゾールの活性の差異が大きい;及び、状況②:l-、d-オルニダゾールの活性の差異が小さい。状況①において、当業者がより活性のある鏡像異性体を選択して抗嫌気性菌感染薬物を作製する動機付けがあると考えられる。一方、状況②において、当業者が分割し単一鏡像異性体を選択して抗嫌気性菌感染薬物を作製する動機付けがないと考えられる。本件特許及び反証12の内容を参照すれば、l-、d-、ラセミ体のオルニダゾールの活性はほぼ同等のものであり、状況②に属することがわかる。よって、当業者はオルニダゾールの単一鏡像異性体を選択して抗嫌気性菌感染薬物を作製する動機づけがない。したがって、証拠2は十分な技術的示唆を与えたとは言えない。

さらに、証拠1は、オルニダゾールの神経毒性は一時的な現象に過ぎず、その副作用は極めて軽微なものであることを指摘している。つまり、証拠1は、オルニダゾールの毒性を低減させるという技術的示唆を与えていない。

また、アメリカFDA及び中国SFDAは、立体異性体の新薬を開発する時に単一異性体に対する研究と分析を強化するように呼びかけている。しかし、オルニダゾールは20世紀70年代にはすでに中国に上場したため、開発予定の新薬に属さない。しかも、予測外の毒性作用などが起きる場合に限って、単一鏡像異性体に対してそれぞれ毒性研究をしなければならない。したがって、オルニダゾールは、単一鏡像異性体の毒性を分析しなければならない状況に属さない。

さらに、反証9は、l-、d-オルニダゾールがラット精子に対する毒性がほぼ同等であることが開示されている。つまり、反証9は、反対の教示を与えている。

また、反証3と反証8によれば、オルニダゾールに対して通常の研究方向がイミダゾール環の構造を修飾すること、特に側鎖を修飾することであって、鏡像異性体の分割ではない。

よって、従来技術では、l-オルニダゾールを用いて毒性を低減させるという技術的示唆が示されていない。

***

つまり、第二審の裁判所は、上記三段論法による判定を通して、本件特許が非自明性を有すると判定した。よって、予測できないほどの技術効果を強調せず、直接にその進歩性を認可した。

上述したように、現在の審査判定論理では、通常、単一キラル中心を有する薬物の非自明性が比較的に弱いことが考えられている。したがって、予測できないほどの技術効果を有する必要がある。一方、第一審の裁判所と第二審の裁判所の観点に争点が生じたのは、当該判定論理の先決条件が成立か否か、即ち本件特許のキラル薬物が非自明性が弱い通常の状況に属するか否かにある。

これに対して、第一審の裁判所は、検討せずに本件特許のキラル薬物が通常の状況に属すると判定し、直接に「技術的示唆+予測できないほどの技術効果」という判定論理を採用した。

一方、第二審の裁判所は、本件特許の開示内容、各証拠と反証における具体的な記載、及びアメリカFDA及び中国SFDAの関連規定を組み合わせて、本件特許のキラル薬物の「非自明性」について詳しく検討した。非自明性を有することが証明された後、予測できないほどの技術効果を強調せずにその進歩性を直接認可した。このような認定方法は、中国特許審査指南の第二部第四章の6.3の関連規定にも合致している[7]。

本案件では、特許権者はいわゆる「証拠の勝利」を得たと言える。具体的に、証拠2では相違点が開示されているか否か、及び技術的示唆を与えているか否かという争点について、特許権者は、反証3+反証8を組み合わせることで、現在ではオルニダゾールの副作用とキラリティとの関連性が認識されていないため、キラリティを導入してオルニダゾールの毒性を低減させる研究方向が存在しないことを証明した。続いて、特許権者は、反証9+反証12を組み合わせることで、現在の予測ではオルニダゾールの鏡像異性体が同程度の毒性と活性を有することを証明した。とりわけ、特許権者は請求人が提出した証拠3から不備な点を見出した。つまり、証拠3に記載されたキラル薬物の六つの状況における活性及び毒性などはいずれも大きな差異がある。言い換えれば、証拠3は、キラリティと毒性の関連性を予測できないと教示している。これに基づき、特許権者は無効審判部と第二審の裁判所を説得した。即ち、分割して得られたl-、d-オルニダゾールに対して、当業者はその生物学的活性または毒性を合理的に予測することができない。証拠2は、通常意味における鏡像異性体同士の活性関係に対する仮説しか開示されていなく、オルニダゾールの鏡像異性体の活性の差異を明確に開示または示唆していない。つまり、特許権者は、十分な反証を提供しただけでなく、請求人の証拠からできるだけ不備な点を探したことで、現在の審査判定論理におけるキラル薬物の鏡像異性体の進歩性に対する「偏見」を見事に正した。

三、対応策

上記説明に基づき、現在の審査判定論理において、単一キラル中心を有する薬物が通常、予測できないほどの技術効果を有することを求めることがわかる。最高裁判所の上記判決は、このような審査判定論理に直面しても、非自明性の面から突破する可能性があることを示している。一方、すべての引例を知り尽くすことはできないため、単一キラル中心を有する薬物の発明がその進歩性に対する上記「偏見」を必ず克服できることを保証するのが困難である。よって、実務中、両方を考慮すること、つまり発明特許の非自明性を強調すると同時に、「予測できないほどの技術効果」に対して論述を用意することが考えられる。

特許権者側の対応策:

明細書の作成段階では、例えば試験サンプルの数を増やし、試験サンプルの種類を広め、結果の差異がより著しいパラメーターの種類または計測方法を選択して、発明の技術効果をより強調することが考えられる。

審査の段階では、例えば、単一キラル中心を有する薬物の非自明性の証明、及び技術効果の強調という二つの面から論述を進めることが考えられる。具体的な案件では、どちらか一面が審査官の認可を得ることが難しい場合、発想を変えてもう一面から主張することが考えられる。

無効審判と訴訟の段階では、上記の典型的な案件を参照に、双方の証拠を再検討し、関連法律や規定を補うことで、従来技術において技術的示唆がなされていないことを証明し、単一キラル中心を有する薬物の非自明性を強化して、進歩性を主張することが考えられる。あるいは、本発明の実験データをより深く検討・分析して、技術効果が予測できないという面から主張しても良い。

無効請求人側の対応策:

無効と訴訟の段階では、例えば、上記の特別な判定論理に基づいて技術効果を深く検討すると同時に、関連証拠を適切に選択してその非自明性をさらに弱めることが考えられる。それによって、相手が上記案件のように非自明性を強化することで現在の審査判定論理における単一キラル中心を有する薬物に対する上記「偏見」を突破することを避ける。

四、終わりに

キラル薬物の鏡像異性体の製薬用途の進歩性に対して、現在の審査では「技術的示唆+予測できないほどの技術効果」というような特殊な判定論理が見られる。最高裁判所の最新の判例では、当該特殊な判定論理には例外の状況が依然として存在するため、案件の具体的な状況に基づいて判断する必要があることが示されている。

したがって、キラル薬物の発明を処理するとき、審査段階における判定論理と通常化合物の判定論理との相違をあらかじめ考慮した上で、さまざまな仕事を進めることが一つの対応策となる。

参考文献

[1]王建、温国永、龍巧雲、キラル薬物に係る特許出願の新規性と進歩性に関する発明特許審査[J]、中国の発明と特許、2016(6):84-87

[2]王静平、朱春秋、鏡像異性体の新規性及び進歩性に対する審査論理[J]、広東化工、2018、45(11):180-181

[3]第38076号無効審決

[4](2019)京73行初1801号行政判決

[5](2020)最高裁判所知行終475号行政判決

[6]第41175号無効審決

[7]中国特許審査指南の第2部第四章の6.3:本章第3.2節に述べた方法を通して、発明の技術構成が当業者にとって自明ではなく、且つ有益な技術効果を生じると判断できれば、発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、進歩性を有する。この場合、発明が予測できないほどの技術効果を有するか否かを強調すべきではない。