当該データ分析ではアイピーハウスの判例データベースに収録されていた2023年1月から12月までの専利権侵害紛争にめぐる最高人民法院知的財産権法廷が下した二審判決書を検索・整理し、これら判決書に示された事由の割合、一審判決を変更した案件の割合、訴訟請求の支持率、賠償金額の支持率などの統計データを初歩的に分析し、最高人民法院知的財産権法廷が2023年度に下した専利権侵害紛争事件の二審判決の傾向をより明確に理解することにおいて役に立つことを願っています。

一、データの出所

アイピーハウス判例データベース

2、データの範囲

2023年度(2023年1月1日~2023年12月31日)に最高人民法院知的財産権法廷が作成し、データベースに収録された二審判決書(専利侵害紛争の実質的な問題を中心に分析を行うため、当該分析では判決書のみを収集し、裁定書は分析対象から除外する)

3、案件の種類

専利権侵害紛争案件

4、収集の時間

2024年3月23日にデータ収集を完了した。

二、最高人民法院が二審判決を下した専利権侵害紛争事件に対するデータ分析

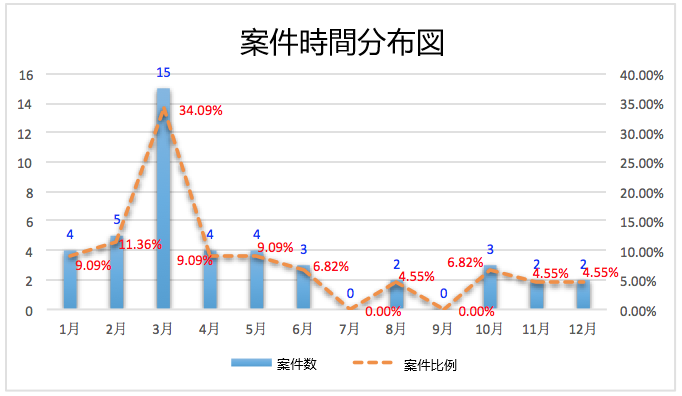

(一)案件数の統計データ

データ収集日まで、アイピーハウス判例データベースに収集された二審判決書の年間総案件数は44件であり、そのうち、通年の案件数のピークとなった3月は15件で、通年の案件数の34.09%を占めた。

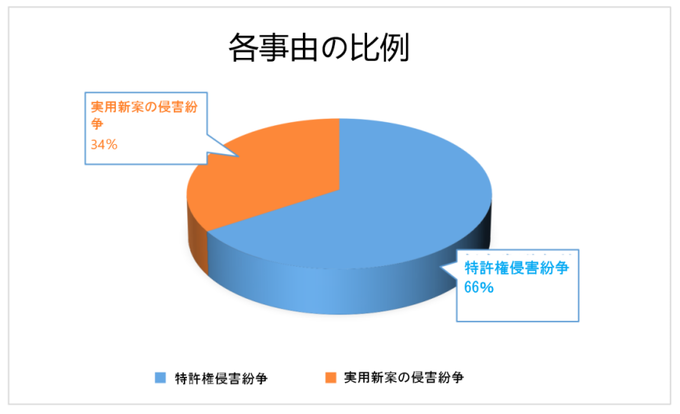

(二)各事由の案件数

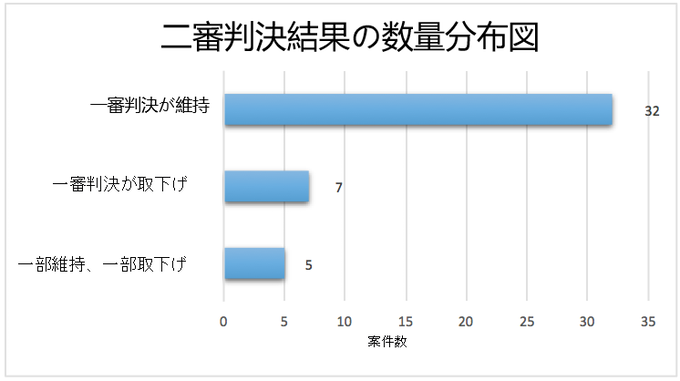

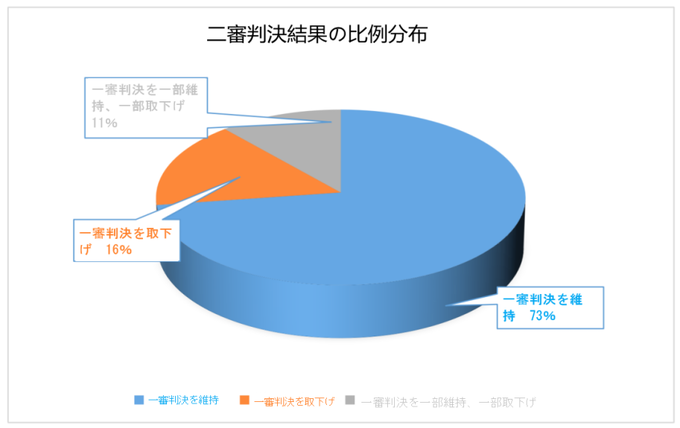

(三)判決結果の分析

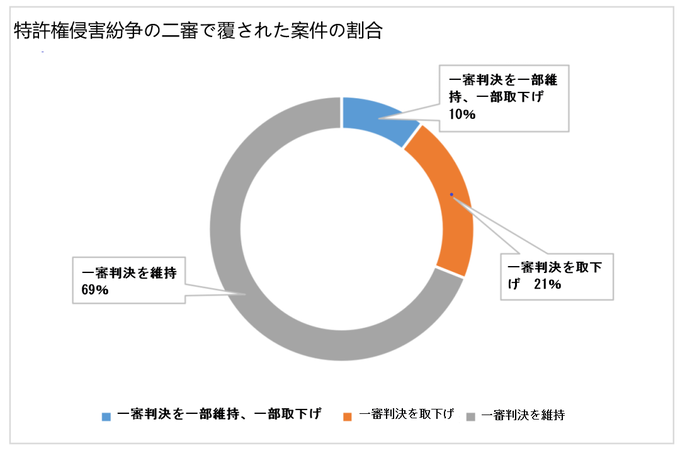

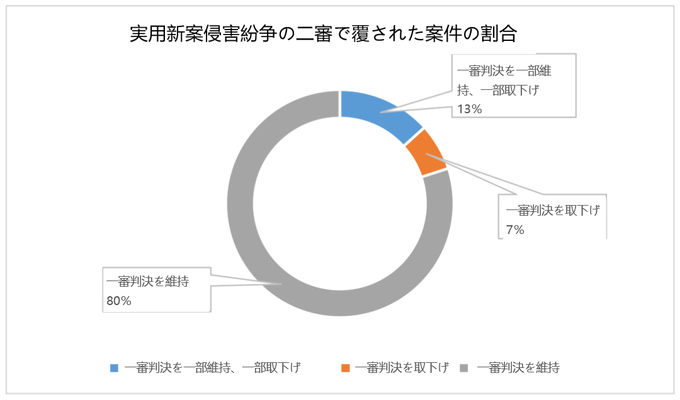

データベースに収録された二審判決書のうち、一審判決が維持された結果は32件で72.73%を占め、一審判決を取下げた案件は7件で15.91%を占めていた。一部維持、一部取下げが5件で11.36%を占めていた。

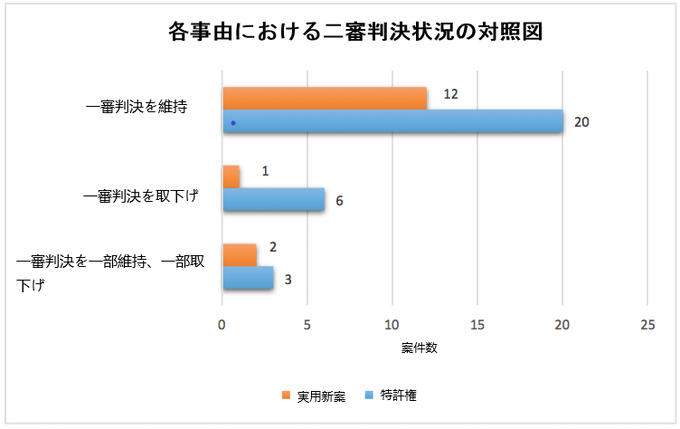

2、専利権侵害紛争事件の各事由における判決状況

データベースに収録された二審判決書のうち、特許権侵害紛争事件は計29件であり、そのうち、一審判決を維持した案件の割合が最も高く、20件であり、特許権侵害紛争案件全体の68.97%を占めている。一審判決の取下げは6件であり、特許権侵害紛争事件総数の20.69%を占めている。一審判決の一部維持、一部取下げが3件であり、割合が10.34%で最も低かった。

データベースに収録された二審判決書のうち、実用新案権侵害紛争事件は15件であり、そのうち、一審判決が維持された結果は12件として最も多く、80%を占めている。一審判決の取下げは1件であり、6.67%を占め、一審判決の一部維持、一部取下げが2件であり、13.33%を占めている。

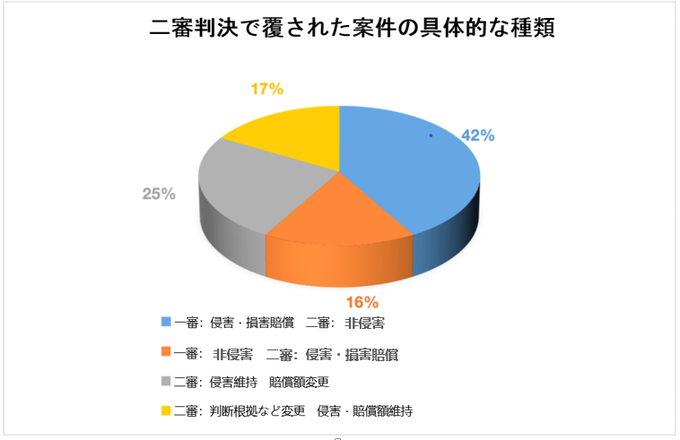

3、二審判決で覆された案件の具体的な種類

四、判決結果の分析

2、損害賠償状況の分析

(1)全体状況

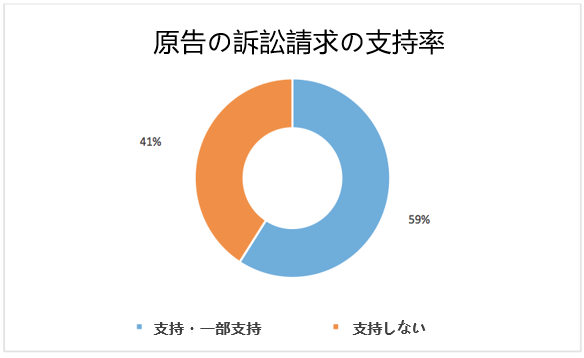

データベースに収録された前記44件の案件のうち、権利者が損害賠償を請求する案件 は42件である。原告の請求は特許権を侵害していないことを確認するためだけである案件は2件、いずれも保護範囲に入っていないため、最高人民法院によって非侵害と判定された。

損害賠償を請求した42件においては、原告が請求した損害賠償の全額が支持された のが4件だけであり、損害賠償が請求した案件全体の9.52%を占めていた。

(2)権利者による損害賠償金額の立証

損害賠償金額の立証状況に関して、今回の統計では原告の証拠が主に侵害行為により被られた損失と被疑侵害者の侵害による利益との二つに集中していた。その他としてライセンス費用、権利の安定性と価値性、侵害行為の性質と重大さ及び悪質さ、被疑侵害者の主観的悪意性などの証拠を原告が提出した案件もあった。

(3)判決金額の分布状況

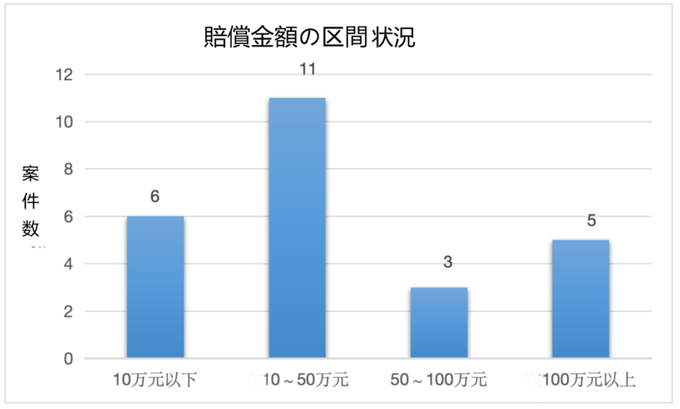

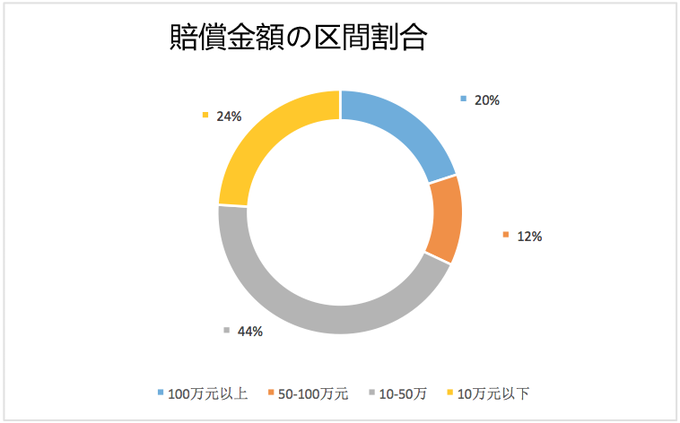

データベースに収録された前記44件の案件のうち、損害賠償額が出された案件は25件であり、その金額状況を見ると、100万元以上(100万元を含む)が5件(20%)、50~100万元(50万元を含む)が3件(12%)、10~50万元(10万元を含む)が11件(44%)、10万元以下が6件(24%)であった。

(4)賠償金額と支持率

① 事由を区別しない全体状況

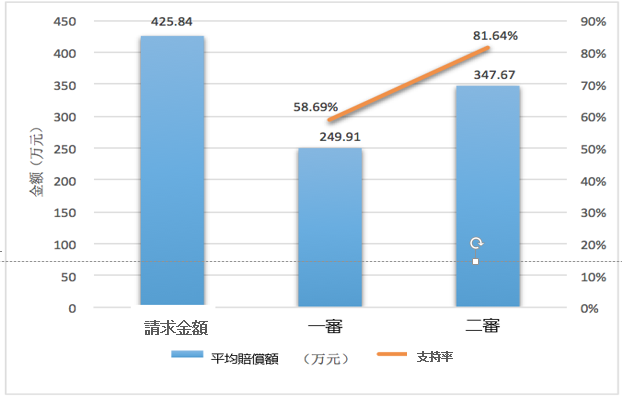

前記25件の案件のうち、全額支持が4件、一部支持が21件で各割合は16%と84%になる。

権利侵害と判定された25件の事件の判決状況について分析し、その平均請求額、一審と二審での各平均賠償金額によると、侵害が認められた25件の平均請求額は425.84万元で、一審平均金額は249.91万元、二審平均金額は347.67万元であった。平均賠償額を基準に平均支持率を算出すると、一審の平均支持率が58.69%、二審の平均支持率が81.64%に達することになる。

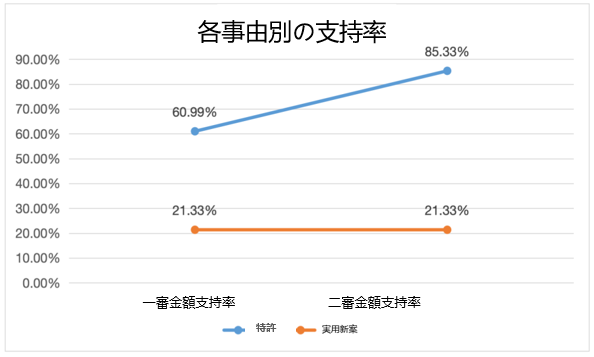

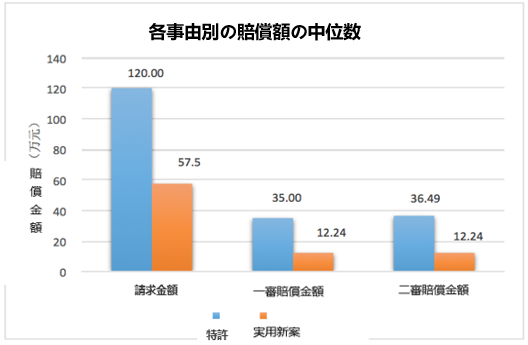

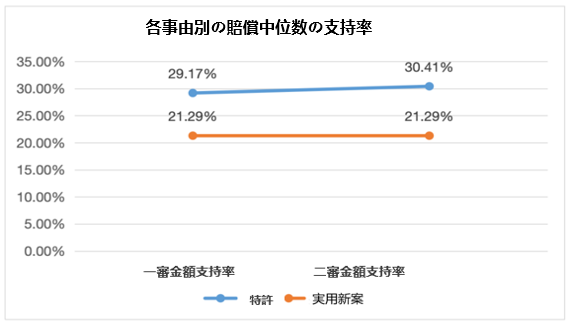

② 各事由別の状況

上述の25件のうち、17件が特許権侵害案件であり、8件が実用新案権侵害案件である。筆者は、特許と実用新案の2つの異なる事由について、平均請求額、一審の平均賠償額、二審の平均賠償額をそれぞれ統計的に分析してみた。そのうち、特許権においては平均要求額が589.90万元、一審平均賠償額が359.77万元、二審平均賠償額が503.35万元になり、二審平均支持率は85.33%になる。実用新案権侵害紛争においては平均請求額が77.19万元、一審平均賠償額が16.47万元、二審平均賠償額が16.47万元、二審平均支持率は21.33%になる。

三、結論